ガス状元素(がすじょうげんそ)

Elemental Gases

通常常圧でガス(気体)として存在する元素。

希ガス (Noble Gases) とその他のガス (Diatomic Gases) に分類される。

| 希ガス / Noble Gases |

| 周期表の18族の元素。最外殻電子が満たされており、化学的に極めて安定で反応性が低い単原子分子。 ■ ヘリウム (He / Helium) ・■ ネオン (Ne / Neon) ・■ アルゴン (Ar / Algon) ・■ クリプトン (Kr / Krypton) ・■ キセノン (Xe / Xenon) ・■ ラドン (Rn / Radon) |

| その他のガス / Diatomic Gases |

| 通常、2つの原子が結合した二原子分子として存在する。 ■ 水素 (H2 / Hydrogen) ・■ 窒素 (N2 / Nitrogen) ・■ 酸素 (O2/ Oxygen) ・■ フッ素 (F2/ Fluorine) ・■ 塩素 (Cl2/ Chlorine) |

ガス状元素の偏析の特徴

酸素や窒素といったガス状の元素は、結晶格子中の原子の間に侵入して固溶する侵入型溶質原子(侵入型溶質元素の原子)として振る舞う。

1. 侵入型溶質としての振る舞い

■ 原子サイズの差

鉄 (Fe: 124 pm) などと比べ、酸素 (O: 73 pm) や窒素 (N: 75 pm) は非常に小さいため、結晶内部に固溶すると大きな格子ひずみ(歪み)を生じさる。

■ 高エネルギーの解消

この大きなひずみを解消するため、これらの原子は原子配列の乱れた粒界や転位といった欠陥部に積極的に移動し偏析する。

これが粒界偏析の熱力学的駆動力となる。

2. 凝固時の偏析(分配係数)

凝固の際、ガス状元素は通常、液相(溶融金属)に多く残留し、固相(結晶)にはあまり取り込まれない傾向がある。これは、液相と固相の間での濃度の比率を示す分配係数が小さいことを意味する。

■ 液相への濃縮

凝固が進行し、結晶が成長していくにつれて、溶質原子は固液界面で液相側に押し出され、凝固の最終段階で凝固する部分(結晶粒界など)に高濃度で濃縮されます。

■ 鋳巣の形成

濃度が限界を超えると、溶融金属中でガス原子が結合してガス気泡を形成し、それが鋳造欠陥であるガス鋳巣として残ることがある。

3. 各金属への具体的な影響

■ 鉄鋼中の窒素

粒界に偏析することで、時効硬化や粒界脆化を引き起こし、材料の靭性(粘り強さ)を低下させる。

■ アルミニウムとその合金中の酸素・水素

アルミニウムと酸素の結合で生成されるアルミナ (Al2O3)や溶湯中の水素が凝固時に析出してガス鋳巣が発生する。

溶湯処理での脱ガス(水素除去)や、酸化物除去が重要となる。

■ ニッケルとその合金中の酸素・窒素

酸素との反応による酸化物 (NiO)、または溶湯中の硫黄や窒素などとの反応生成物(硫化物や窒化物)でクリープ性や疲労特性を低減させ、耐食性にも影響を与える。

真空雰囲気溶解などにより不純物元素を低減する。

■ 銅とその合金中の酸素

銅と酸素の反応により亜酸化銅 (Cu2O) などの酸化物が発生する。

亜酸化銅は、電気伝導率や熱伝導性といった銅の重要な特性を損なうほか、水素雰囲気での加熱時に水蒸気となり水素脆性を引き起こすことがある。

リンやリチウムなどの脱酸材を使用して酸素含有量を管理する。

■ チタニウムとその合金中の酸素・水素・窒素

チタニウムは非常に酸化の激しい金属であり、溶湯中の酸素、水素、窒素に対して非常たかい親和力をもち、これらの元素の偏析や酸化物 (TiO2)・窒化物 (TiN)・水素化物 (TiH2)などの反応生成物は、鉄鋼物中の介在物と同様、またはそれ以上にチタンの素材に致命的な悪影響を及ぼす。

真空中溶解でガス状元素(特に水素)を脱ガスして除去し、介在物の偏析を抑制する。

特に、ルツボを使用する誘導加熱では、シリカルツボは使用できず、カーボンルツボであってもルツボから発生するガスにより、真空溶解を行ってもガス状元素のコンタミを避けることが非常に困難である。

したがって、チタニウムやチタニウム合金の鋳造にはアーク溶解がより好ましい溶解方法となる。

脱水素対策として、加工後に真空焼きなましを行い、材料中の水素を外部へ拡散させ除去する(ベーキング処理)。

■ マグネシウムとその合金中の酸素

酸素と結合し酸化マグネシウム (MgO) を生成する。

マグネシウムも非常に酸化しやすい。

このため、溶湯表面を保護するためのフラックスや不活性ガス下での溶解が必要となる。

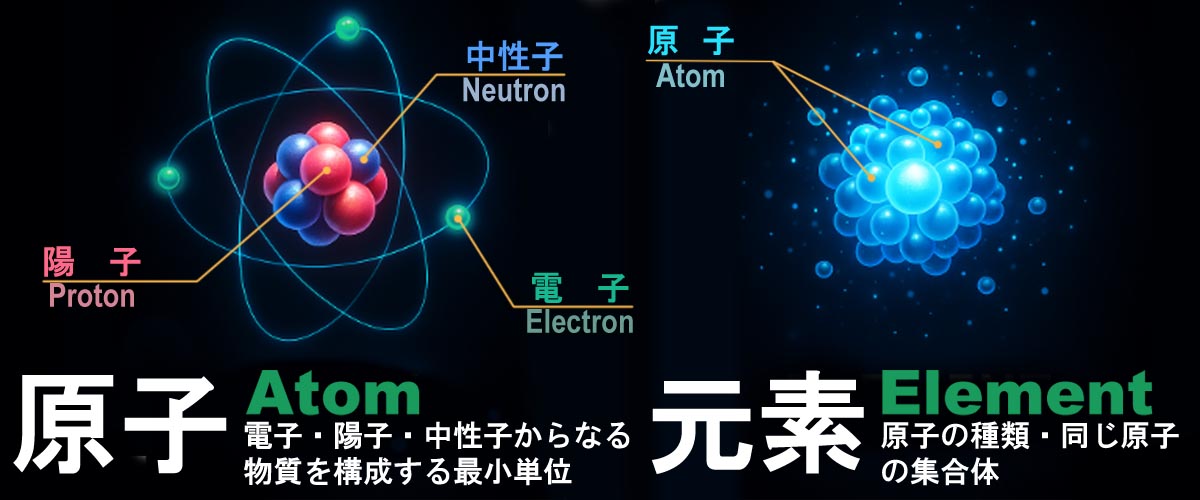

■ 原子と元素

原子は、「電子」「陽子」「中性子」からなる物質を構成する最小単位。

元素は、原子の種類を指し、同じ原子の集合体である。

鋳造用語 索引